Mon Père, Paul VOISIN, médecin de colonisation

Comment, après de brillantes études médicales à la Faculté de Médecine d’Alger, un jeune médecin, libéré de ses obligations militaires, a-t-il pu choisir, au lieu d’une carrière hospitalo-universitaire valorisante, la fonction de médecin de colonisation ?

Comment, après avoir connu la vie mondaine que pouvait lui offrir le milieu algérois, a-t-il pu se retrouver médecin débutant au milieu de nulle part, seul avec sa jeune épouse, elle-même fille de médecin de colonisation, pas franchement emballée par la situation ?

La réponse : l’envie d’être réellement utile, l’amour de ce pays où il est né et de ses habitants dont il parlait parfaitement la langue, la tradition familiale…. et le courage.

Cet homme, c’était mon père !

Voici rapidement résumé, d’après les écrits qu’il a laissés, ce que fut sa vie durant toutes ces années.

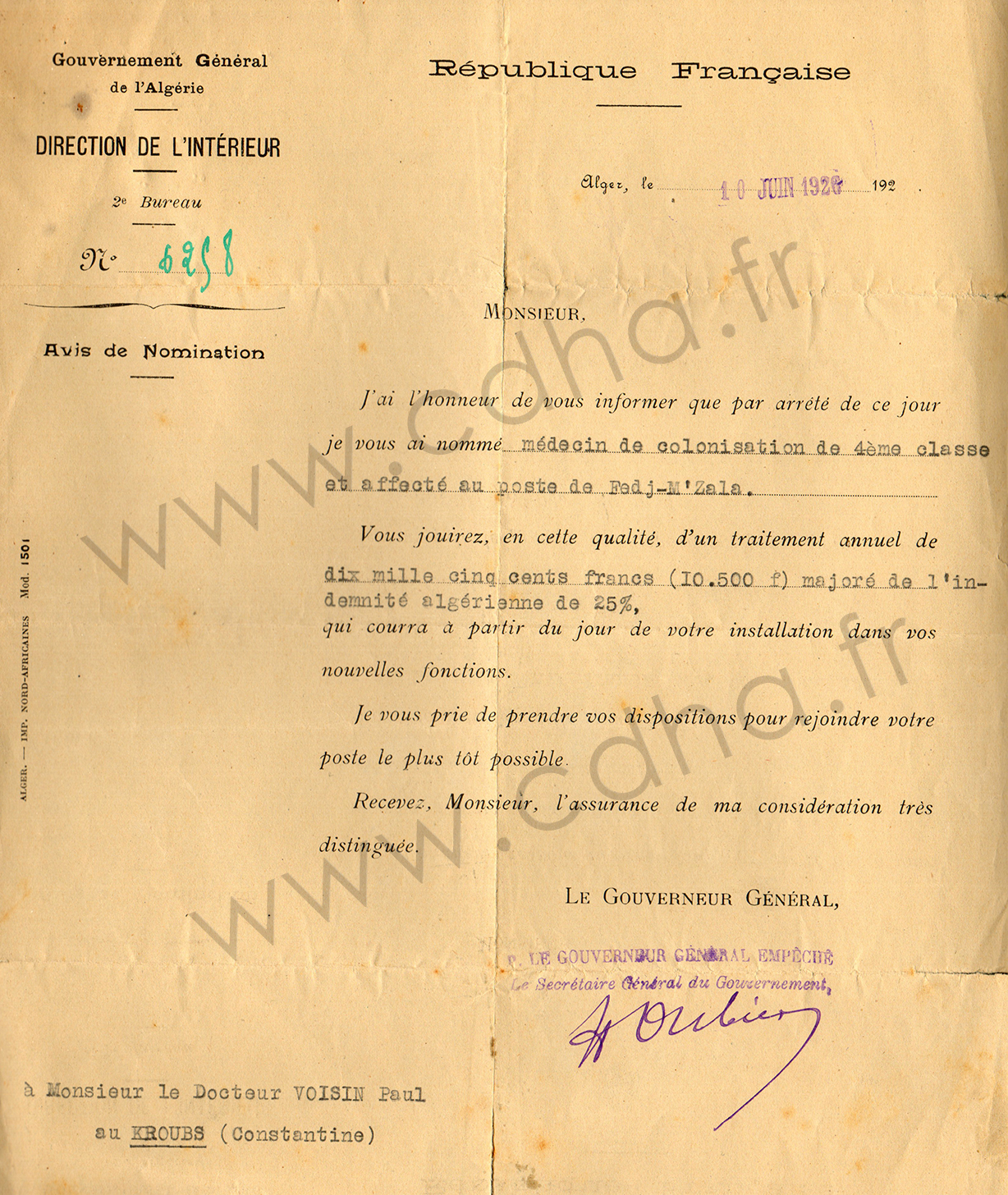

1925

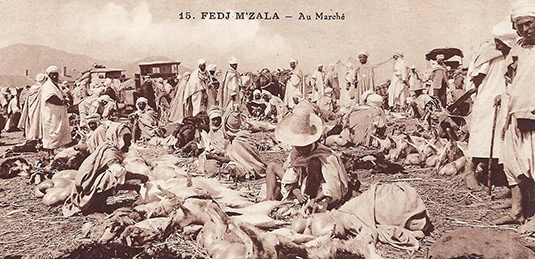

Le voilà nommé en 1925 à Fedj-M’Zala, trou perdu sur le versant tellien des Hauts Plateaux du Constantinois. Ce siège d’une commune mixte, chef-lieu de canton, se situait sur un secteur de la superficie d’un département français avec environ 70 000 habitants. S’y trouvaient une Justice de Paix, une infirmerie délabrée et un auxiliaire médical autochtone, pas d’électricité, pas de boulangerie, pas de pharmacien, 2 routes d’accès et un autobus aux horaires incertains transportant courrier et ravitaillement. La maison du médecin était en tourbe, assez vétuste, sans aucun confort. « Empruntant la de Dion Bouton de mon père, pharmacien au Kroub, et l’ayant chargée des médicaments indispensables qu’il m’avait donnés pour créer un début d’officine, j’arrivais sans enthousiasme dans ce bled où je devais exercer 17 ans. Après une rapide inspection de la maison et de la pharmacie-salle d’examen attenante, et une visite à l’auberge où se retrouvaient les quelques fonctionnaires célibataires, je découvris avec consternation l’infirmerie au bout du village dans un état de délabrement total ». C’est dans ce cadre plus que rustique que débuta son sacerdoce. Tout était à faire. « Lorsque l’on s’imagine avoir fait de sérieuses études, être à même de donner des soins… éclairés, on a un peu pitié de soi-même lorsque l’on se trouve en face d’impérieuses réalités, qu’il faut faire vite ou savoir attendre, que le confrère le plus rapproché est à 4O km ! Que les moyens dont on dispose sont plus que limités. »

LES CONSULTATIONS

« Le consultant musulman, homme ou femme, se présente toujours de la même façon : s’il est très malade ou affecte de l’être, il est prostré ou couché sur un banc ou le sol, enroulé dans ses vêtements, quelle que soit la température, qu’il neige ou que le soleil chauffe et brille. Il attend paisiblement son tour en toussant, crachant ou vomissant près de lui, rarement en gémissant. »

L’interrogatoire obtient des réponses généralement très vagues, accompagnées de grands gestes. Lorsqu’arrive le moment de l’examen, le malade est très réticent pour se déshabiller puis finalement le fait, sans hâte, et enlève un à un les multiples vêtements qui le recouvrent mais tient à conserver le dernier « oripeau » qui est contre la peau et descend très bas. Quant aux femmes, après de nombreux refus, elles demandent que l’on fasse sortir le mari puis enlèvent toute une garde-robe attachée par de multiples épingles de sûreté ou liens divers. Elles gardent finalement une gandoura-chemise, rarement en bon état. Le toucher vaginal se révèle plein d’écueils : la patiente se cramponne à sa chemise et la tire vers le bas… Elle ne sait pas exactement combien d’enfants elle a eus… Puis voici le moment du diagnostic et surtout de la thérapeutique, sachant que cette dernière ne sera sans doute pas respectée de manière efficace ! De toute façon, il est probable que le malade ne reviendra pas s’il est guéri ; s’il est mort, c’est que Allah l’a voulu !

Mon père eut une fois l’occasion d’examiner une cardiaque, une vraie malade de concours. Il prescrivit et donna une solution de digitaline au millième. Une longue explication avec gestes, recommandations, façon de compter les gouttes dans un verre, de les donner dans un peu d’eau deux fois par jour. Répétition générale. Pensant avoir été compris, il était heureux d’avoir fait œuvre utile… Deux jours après le mari l’attendait devant sa porte, très tôt le matin, et venait le remercier en demandant le même médicament. Il avait fait quarante kilomètres à pied et lui apportait une grappe de raisin sauvage. Mon père lui demanda si sa femme continuait à prendre par jour les 20 gouttes du médicament ; il répondit gentiment qu’il était persuadé avoir mal compris, que cette posologie était inefficace et que sa femme qui avait hâte de guérir avait pris 2 cuillerées à café par jour de la drogue en question.

Mon père crut que la malheureuse était morte ; l’homme le rassura avec flegme, dit qu’au moment de son départ du gourbi elle allait très bien et qu’elle était en train de cuisiner une galette de semoule qu’il lui apporterait plus tard. Mon père se rendit à mulet le plus vite possible à la demeure de la patiente : c’était exact ! Pour venir demander l’intervention du toubib, il fallait que les amulettes et les « ktibas » des marabouts et des matrones aient été inefficaces ; il s’agissait toujours d’une grave maladie, d’une grave blessure ou alors d’un accouchement particulièrement difficile.

LES URGENCES

Un coup frappé à la porte : un fellah se présentait, venu de sa lointaine mechta, soit à pied soit à dos de mulet, pour demander l’assistance de mon père. Sans hésiter il préparait rapidement son matériel, enfourchait son mulet qui le conduisait par des chemins escarpés sur les lieux où il était attendu. S’il jugeait que le patient pouvait attendre et si la destination était trop lointaine, il ne partirait que le lendemain à l’aube pour n’arriver parfois qu’en fin de journée… Il lui est même arrivé de dormir sur place dans le gourbi de son patient, enroulé dans une couverture sur la terre battue.

Parmi les urgences il y avait les expertises médico-légales suite à un crime, généralement un règlement de compte. Le médecin avait l’obligation de se transporter sur les lieux, accompagné de gendarmes, du juge, du greffier et de l’interprète. Au petit matin, l’équipe gagnait les lieux du crime. L’itinéraire comportait presque toujours un trajet assez long à pied ou à mulet, par des sentiers à peine tracés, ne gardant pas l’empreinte des pieds humains mais celle des sabots des mulets. On arrivait sur les lieux au milieu de la matinée.

À distance respectable du cadavre, on trouvait une assistance nombreuse et hermétique, avec systématiquement le Caïd du douar, personnage important pourvu du sceptre de l’autorité administrative, auxiliaire de la justice, souvent issu d’une grande famille, nommé par un administrateur éclairé ou pas !

Enfin, les urgences administratives étaient, là encore, une obligation pour le médecin de colonisation. Un cavalier arrivait avec un pli émanant de l’Administrateur : il s’agissait d’un rapport de Caïd, écrit en arabe et traduit. Un ou des cas de maladie suspecte étaient signalés dans telle mechta ou tel douar. Le messager qui avait apporté le rapport offrait de le conduire. Le mulet qu’il lui proposait n’était pas toujours en bon état mais on pouvait compter sur la solidité de ses sabots et son instinct de conservation. Mon père emportait, accrochés au tapis de selle, quelques médicaments, une ou deux gandouras propres. Son chien faisait partie de toutes les expéditions et emboîtait le pas.

« La route était longue et la distance approximative. Le plus souvent il fallait compter en heures de mulet. L’horizon s’éloignait, le temps était sans valeur. L’accueil était toujours chaleureux et le café préparé dans le gourbi du malade suspect. Il fallait boire, palabrer, parler du temps et enfin du patient. Le plus souvent c’était un varioleux ou un typhique contaminé par son entourage. » Nomination à Fedj-M'Zala

Nomination à Fedj-M'Zala

LES MALADIES CONTAGIEUSES

Le diagnostic établi, il fallait d’abord isoler le malade ; le responsable de la mechta, le « ouakaf », écoutait, promettait… Il était difficile de trouver un local convenable et, si c’était nécessaire, en dernier recours, on faisait débarrasser un coin de gourbi bien abrité où, pour l’assainir, on répandait du grésil ou de l’acide phénique sur la terre battue. Puis il fallait lui ôter ses vêtements contaminés et souillés de parasites, le tondre et l’enduire d’une solution antiseptique. Les vêtements trop sales étaient brûlés et remplacés par une gandoura neuve. Toutefois, certains malades étaient réticents et refusaient d’être soignés. C’est ainsi qu’un jour mon père trouva sous le ventre d’une vache une mauresque dont les parents avaient jugé utile de dissimuler la présence, estimant que la qualité de son ensorcellement pouvait largement se substituer au traitement que le pauvre toubib roumi lui proposait….

Cependant dans la grande majorité des cas, la venue de mon père, qui faisait partie de ceux à qui Allah avait donné une « bonne main », était fêtée et les soins donnés étaient reconnus à leur juste valeur.

Les risques de contagion n’épargnaient pas le personnel soignant. Ainsi mon père, après avoir été atteint 2 fois de pneumonie, contracta le typhus en 1941 au moment de la dernière grande épidémie. Je suis né alors qu’il était en quarantaine au lazaret de Constantine, veillé jour et nuit par son fidèle infirmier kabyle qui dormait à ses pieds sur la descente de lit. On le crut mort comme beaucoup de ses confrères, ce qui lui valut la médaille d’or des épidémies à titre posthume !!! Ironie du sort, il en réchappa !

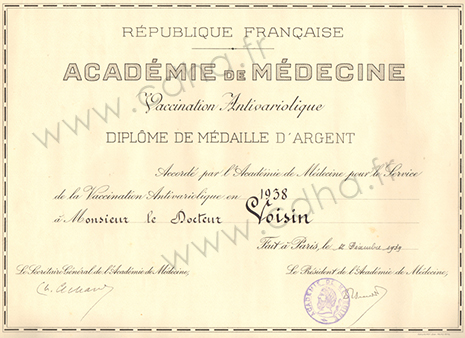

LES CAMPAGNES DE VACCINATION

Elles étaient une activité bisannuelle incombant aux médecins de colonisation. Au cours de ces tournées de vaccination les moindres gestes de mon père étaient épiés en silence ; c’est ainsi qu’un jour il fut interrogé par un homme paraissant moins fruste que les autres et écouté par les habitants de la mechta.

«- Pourquoi te sers-tu d’un si petit couteau (vaccinostyle) » ?

«- C’est très suffisant pour ce que je veux faire ».

«- Quel est ce médicament que tu emploies ? »

«- Il s’agit du pus prélevé sur le pis d’une vache contaminée par une maladie semblable à celle contre laquelle je vaccine ».

« - Tu ne crois pas que si on prenait du pus sur une malade atteinte de la variole ce serait mieux ? »

«- Tu es fou, répondit mon père, tu tuerais certainement ceux que tu voudrais vacciner ».

«- Tu as raison, tu es un grand médecin ».

Or, 15 jours plus tard, mon père apprit que ce charlatan avait prélevé une ample récolte de pus sur plusieurs varioleux et avait, avec sa moisson, vacciné au moyen d’un bousaadi une trentaine d’habitants d’une mechta. Résultat logique : trente cas de variole de plus et quelques décès !... Diplôme de l'Académie de Médecine

Diplôme de l'Académie de Médecine

SERVICE DE L’ASSISTANCE AUX MÈRES ET AUX NOURRISSONS

« Lorsque ce service fut créé, je pus équilibrer mes tournées dans les douars, essayant dans un même laps de temps de vacciner, dépister les malades, examiner femmes enceintes et nourrissons tout en distribuant lait, gandouras, vêtements chauds, très grands mouchoirs servant à tous usages, ainsi que blé et semoule fournis par l’administration ».

Une infirmière visiteuse fut alors adjointe à mon père pour l’aider dans ces tournées. On exigeait de ces femmes des qualités d’infirmière polyvalente, d’écuyère, et même… de cycliste.

« J’en ai connu une d’un dévouement à toute épreuve : appelée d’urgence pour un accouchement compliqué dans un douar proche d’une route, elle n’hésita pas à emprunter une bicyclette en faisant un véritable vélo cross pour arriver, les pneus crevés, à temps pour sauver mère et marmot. Elle n’était pas montée à bicyclette depuis 15 ans ! »

SÉANCES DE CONSCRIPTION

Elles avaient lieu une fois par an et c’était alors une fête au chef-lieu de canton. Tous les caïds y assistaient et présentaient leurs candidats qui avaient l’obligation d’être propres et dénués de parasites :

« La veille des séances, en troupes, les conscrits étaient acheminés vers la rivière ou la piscine romaine d’eau chaude que j’avais fait restaurer. Chacun s’y baignait avec joie… ou par contrainte. »

Le lendemain matin, présentation et mensurations des candidats qui devaient normalement être âgés de 19 à 2O ans : mais l’enregistrement approximatif des naissances donnait lieu à des situations rocambolesques. Se présentaient aussi bien des enfants de 12 à 13 ans que des adultes de 25 à 30 ans, voire plus !

« C’est ainsi que l’on pouvait grouper une classe de minimes et un chœur de vieillards. Je me souviens d’un des conscrits, âgé, robuste, qui avait été accepté Bon pour le Service Armé, et qui protestait avec véhémence : il avait été inscrit à un syndicat, avait payé sa cotisation et ne comprenait pas qu’ayant une carte d’adhérent il devait satisfaire aux obligations du service militaire » !

Après 17 années passées à Fedj-M’Zala, mon père fut muté à la Calle. Entre-temps, grâce au dévouement inlassable de tous ces médecins de colonisation et à la modernisation de leur environnement, les conditions d’exercice de leur métier avaient évolué vers une vie moins aventureuse mais toujours aussi remplie.

Toutefois les dernières années furent plus compliquées en raison des « événements » et des risques encourus par les médecins pour accomplir leur mission. C’est ainsi que le chef de la Willaya régionale, que mon père avait tiré d’affaire longtemps avant le conflit, lui avait fait dire de ne surtout pas changer de voiture pour être toujours identifié et relativement à l’abri.

La mort dans l’âme mon père quitta l’Algérie en 1963 contraint et forcé par les conditions imposées par les autorités locales qu’il ne pouvait accepter. Il ne s’en remit jamais et après quelques années finit sa vie déchiré et meurtri à Sainte Foy la Grande, en Gironde, terrassé par le chagrin.

Je conclurai en citant ma mère : « Durant sa carrière, il avait vu tant de visages s’éclairer à son approche, tant de mains se tendre avec reconnaissance… Il était le « Père ». Maintenant, dans ce milieu étriqué où chacun semble ne trouver intérêt qu’à ce qui apporte quelque profit matériel, quelle déception cruelle ! »

Henri-Paul VOISIN et Noëlle NOTE-GOINARD, descendants de Pierre VOISIN, arrivé à Constantine en 1841

Extrait du Mémoire Vive n°59